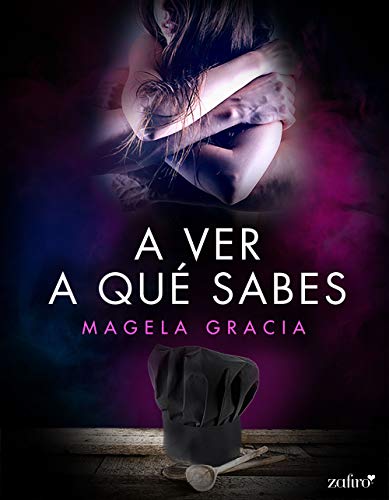

A ver a qué sabes PDF

Preview A ver a qué sabes

Leí el panfleto que la chica me entregó cuando pasé por delante del local de siempre. En el encabezado aparecía el nombre del restaurante y debajo las fotos de cuatro hombres vestidos de cocineros con los brazos cruzados sobre el pecho. Aparecían sus nombres y su especialidad, pero cada uno me clavaba los ojos de una forma diferente. Uno, dulce, sonriendo. Otro, picante... Sé que debería decir salado, pero miraba a la cámara con lascivia. Quemaba. Un tercero lo hacía de manera bastante agria. ¿Cómo se podía mirar así a un fotógrafo para sacarse una foto? El cuarto estaba enfadado con el mundo, sin duda alguna. Amargo... Miré a la cara a los cuatro cocineros y la que se enfadó con el mundo, de pronto, fui yo. Llevaba muchos años cenando en aquel bareto de bocadillos mientras estudiaba enfermería en la universidad, y de pronto cambiaba de imagen, de comida, de dueños, e incluso de nombre. Eso había sucedido mientras pasaba dos meses fuera de Barcelona, visitando a mis padres en el pueblo, en mis primeras y verdaderas vacaciones de verano. Ahora, en vez de Malditos Bocatas, en el letrero sobre la puerta se leía otro nombre: Come. Te va a entrar... hambre. ¿Que me iba a entrar qué? ¿Y si tomaba un último bocado? Puede que probablemente no fuera el último...